漢詩唐詩研究 長安都市計画と唐詩

皇都の変遷・正統性、歴史的位置づけ

長安の都市計画

大中国の文化は、一つの空間に漢族と非漢族が居住している為に、国際的・普遍的趣向が強く、その反対の小中国の文化は、漢族のナショナリズムの側面が強くなるものであった。

このような中国空間の変遷が、皇都の立地の変遷に密接に関連する。ここに中国史の大きな流れが集約されているのである。

中国における代表的皇都の変遷をまとめると次の通りである。

①長安(奠都年数1077年間)、

②北京(奠都年数903年間)、

③洛陽(奠都年数885年間)、

④南京(奠都年数450年間)、

⑤開封(奠都年数366年間)、

⑥安陽(奠都年数351年間)、

⑦杭州(奠都年数210年間)

の7都市である。ただ、五大代表古都、すなわち、長安・北京・洛陽・南京・開封であり、ここではこの五大古都により、論を進める。

長安は、西域に領土拡大し、内中国と外中国の接点であること、それを維持管理してゆく必要性から、都をおいたのであり、結果この時期の世界最大の都市となり、国際都市化していったのである。

そして、元帝国以降、時代経過して西域より、北方面に国都が拡大していくことにより、北遊牧・騎馬民族対策のため、内中国と外中国の接点の北京が都とされる。国力の増加は、運河網が整備され、世界最大の穀倉地帯からの大量輸送が容易となったことが必要条件であった。

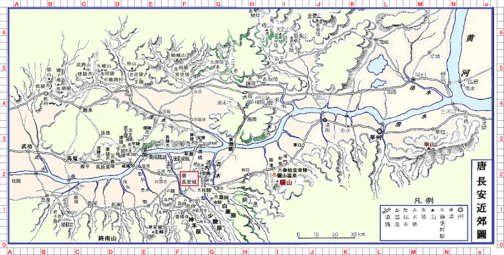

長安の立地する西北部の空間は、中国の中でも最も媒介性の高い、政治・経済・文化的中核をなす地点で、これが關中平野である。この地点は古くから、広く灌漑、運河なども整備された進んだ地域で、優れた穀倉地帯であった。したがって、様々な種族、王朝興亡の争奪の地となり、文化のメルティング・ポットとなったし、異なる文化要素の接触とぶっつかり合いのなかから、普遍的な文化が醸成されるのであった。長安は、シルクロードの出発点であり、終着点であった。

關中平野には、三原・高陵・涇陽・王橋の諸縣に広がる最も豊かな穀倉地帯となったのは、上代から続いて秦、漢にかけて積極的に、灌漑施設を整備、網羅した。長安の市場に供給されたので、長期間、経済的先進地となりえたのである。

|

都の都市計画の事例

中国の王都は、天と地を媒介する天子・皇帝の居住地と観念され(天人←→天子・皇帝の都←→地)、天の中心(多くの場合は北極を意味した)と対応する、宇宙の都として聖別化された。中央集権を旨とする近代国家の首都は、一つでしかありえないのに対して、地方に複数の権力が併存している前近代の王都は、複都制をもつ場合が多かった。中国の各王朝では、両京制や三京制、四京制、五京制がふつうである。清代(1616~1921)も、北京と盛京の両京制度であった。ところが、国民国家の建設の始まる中華民国になり、国都が北京となると、盛京は陪都から瀋陽県に格下げされ、首都が南京(1927~1949、南京遷都) に遷ると、首都(京)は一つしかゆるされない、という理由により、北京の名称が北平と改められた。北京の名称に復活するのは、一九四九年一〇月の中華人民共和国建国によって、北京がもういちど首都になった時のことである。

前近代の政権が、政権の正統性の根拠を、王朝の伝統制度そのものにおき、奠都した特定の場所におかなかった理由は、軍閥の乱立を背景にしばしば生じる都の陥落によって、政権の正統性が断絶してしまうことを避けるためであったのである。

これに対して、近代の首都は、軍事・政治・経済機能が集中することによって、政権の正統性の根拠が、中央政府の所在地と密接にむすびつきやすい。前近代中国の王都をめぐる単語には、京師・京城・京・都・都城・王都・王城・京都・帝都等があり、近代国家の政権所在地をしめす語には、首都・首府・国都等がある。本書では、前近代の都と近代の都が機能を異にしていることを明示するために、前近代の都を「京都」とよび、近代の都を「首都」とよんで区別している。

前近代においては、皇帝や皇帝の支配を受ける人たちの形作る共同体に、共属意識をいだいていたのは、支配階級や、政権から利益を得ている裕福な階層に限られる。住民のほとんどは、自分たちを統治する人びとについて、なにも気にもとめず、関心ももたないのが普通であった。この点は、国民意識のある近代国民国家の市民とは、まったく異なっている。

したがって、隋王朝とか、唐王朝とかいっても、隋とか唐という意識のあるものは、皇帝とそれをかこむ軍人、官僚、官僚予備軍の知識人層などの、ごく一部のものに限られていた。

逆にいえば、ごく少数の知識人層の間で、同じ王朝に属している、という意識を共有できれば、王朝の正統性をつくりあげることができたのである。そして、このような意識を共有できるようにするために、支配層の効率的なコミュニケーショソを可能にする王都の都市社会の存在と王朝儀礼の挙行は、重要なはたらきをしたのである。

|

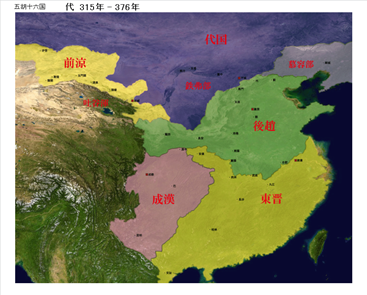

四世紀から七世紀の政権

四世紀の初めから五世紀にかけて、ユーラシア大陸東部では、モンゴル高原の鮮卑系や旬奴の諸部族、チベット高原のチベット系の諸部族が、次つぎと中国華北に侵入する状況がおとずれた。いわゆる、五胡十六国時代である(三二-四三九)。

その結果、紀元前三世紀から後三世紀までの長い間、ずっと漢王朝の根拠地でありつづけた華北一帯は、一転して、周囲から侵入した非漢族の部族国家によって、分割統治される事態となった。これは、第三早で述べたように、ユーラシア大陸中央部における、五世紀後半のエフタルのイラン高原侵入や、ユーラシア大陸西部における、四世紀末からのゲルマン諸部族の移動と、ヨーロッパにおけるゲルマン系部族国家の樹立と、対応した現象である。

四世紀から五、六世紀にかけて、ユーラシア大陸の草原地帯全域と、それに接する農業・遊牧境域線の一帯では、等しく、遊牧・牧畜民の大移動と勢力拡大の動きが生じたのである。そして、この動きは、七世紀後半における、イスラーム教徒のアラブ遊牧民の大移動を誘発する。

このような遊牧民の移動の原因は、匈奴の西方への移動の連鎖的な影響や、各地域における政治的要因に起因する。また、まだよくわかっていないが、おそらく、四、五世紀の北半球をおそった自然環境の変化(年平均気温の低下とそれにともなう乾燥化)が、関係していると思われる。

この大移動の結果、ユーラシア大陸の各地域ではぐくまれた古典文化(ローマ文化・ペルシャ文化・漢文化)は、一様に打撃を受け、農業・遊牧境域線の南側や西側の農耕地域において、新たな侵入者のってゆく。すなわち、ユーラシア西部のゲルマン・ローマ文化、ユーラシア中央部のアラブ・ペルシャ文化、ユーラシア東部の鮮卑・漢(胡漢)文化とでもよぶべき、融合文化である。

一般に、遊牧民の社会の特徴は、階層が役割的で機能的なことであり、農耕民の社会が、固定的な階層と身分をもつ点と対照的である。このような、組織原理の異なる複数の社会集団が、同じ空間で長期にわたり衝突と接触をかさねることが、出身種族や生業、生活慣習の違いを止揚する、抽象的で普遍的な文化を模索させることになったのである。

遊牧・牧畜系の騎馬民族政権が、ユーラシア大陸各地に多数乱立するのにともない、それらの政権によって支持された世界宗教、すなわち、キリスト教(フランク族のフランク王国)、イスラーム叡(アラブ族のウマイヤ朝)、仏教(鮮卑族の北魂) の世界三大宗教圏が、初めてユーラシア大陸に形成されるようになる。これも、混乱の中で普遍をもとめる、この時期の特色のあらわれであろう。

|

遊牧政権による王朝の系譜

- 北魏から隋唐へ

ここでは、より具体的に、四世紀初の五胡十六国時代のはじまりから、六世紀末における晴の中国再統一にいたる時代状況をふりかえり、五八三年における隋の大興城建築の意義を、まとめてみよう。

四世紀から五世紀の諸族入り乱れての混乱時代に、諸部族が戦闘状況をくりかえす移動の過程のなかから、徐々に、騎馬軍団をひきいる軍事的な王権が伸張し、諸部族を混成・統合して、新しい大部族を形成してゆくようになる。強力な遊牧民の軍事的指導者のもとに、同一部族のみならず、他部族りあげられてゆくのである。

当然、この混成部族は、従来の種族的なつながりをこえて、有能な軍事指導者との個人的つながりを軸とする、政治的な紐帯が必要となってくる。

五世紀の前半に華北の混乱を収束させ、北魂(三八六-五三四)を建国した、鮮卑族の一部族である拓験部が、拓験部を核に他部族を糾合してつくりあげた戦士集団「国人」は、この時期によく見られる、このような混成部族の一つであり、比較的成功した事例になるだろう。

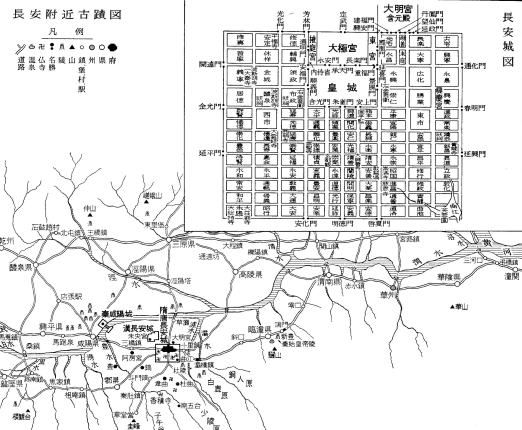

北魂は、肥沃な牧草地帯であると同時に、農耕も可能な大同盆地に、王都・平城を建築した(四〇六年に外郭城完成)。平城は、外郭城の全域に坊潜制(居住地区の坊が括壁に囲まれた囲郭居住地区制度のこと)をとりいれた初めての都である。遊牧政権による王都建築の範型となり、後の政権に影響をあたえてゆく。

五世紀初頭に、北魂は、拓抜部を核とする諸部族の騎馬戦士の集団をつくりあげ、四三九年に華北を統一し、ユーラシア東部を代表する軍事国家となった。獲得した領地に国家主導の軍事的植民をすすめて、計口授田制(人口数に応じて田地を政府が分配する制度)や均田制(政府が成人になった人民に土地を給付し、老死に応じて返還させる制度)という土地給付制度を設け、規則的で方格状の耕地をもつ開墾集落を、ふやしていった。

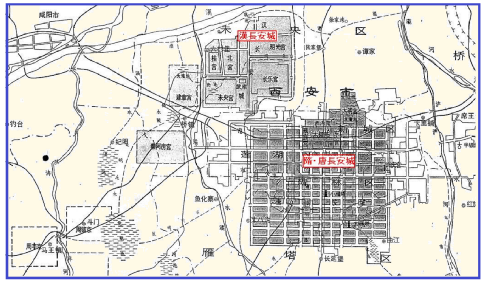

その北魂は、四九四年に南方の洛陽に遷都して、五〇二年に、洛陽城の外郭城の拡大工事を完成させている。ただ、北魂による華北統一は、五三四年に勃発した北辺防備軍の反乱を契機に瓦解する。

その結果、北魂は、ともに北魂の皇族を戴いて政権の正統性を主張する、二つの軍閥政権の闘争によって、東西に分裂した。東の勢力(東魂) は、五三五年に建築した大行山脈東麓の都城を拠点とし、西の勢力(西魂) は、関中平野の漢代以来の長安城を拠点とした。

北魂の政治・経済の中核である華北平野をおさえた、東の勢力に対して、遠く関中平野に拠点をおいた西の移動集団は、人口数・兵士数・経済力、どれをとっても、当初、形勢は圧倒的に不利に見えた。しかし、西の勢力は、戦闘経験をつんだ、少数の熟練した騎馬戦士層がリーダーシップをとり、鮮卑族古来の騎馬軍事組織にもとづき、黄土高原南部の地方豪族や一般住民を指揮下におく、整然とした軍事指揮系統をつくりあげた。さらに、モンゴル高原に勃興した、強力な軍事遊牧政権の突蕨と同盟関係を結ぶことにも成功して、西の勢力は、六世紀半ばごろには、劣勢を挽回しはじめた(図25)。

そして、とうとう、西の勢力は、五七七年、西魂をついだ北周(五五七1五八一) の時に、東の勢力の内紛に乗じて、東の北斉(五五〇i五七七)を滅ぼした。

北周の皇室の外戚である楊堅(五四一-六〇四)が、政権を簑奪し、隋の文帝(在位五八一-六〇四)となって即位し、その翌年の五八二年から五八三年にかけて建築したまったく新しい都城が、大興城(唐の長安城) である。

隔・大興城の建築は、西晋末の永嘉の乱(四世紀初)以後、二六〇年以上にもおよぶ長期の分裂時代が、いよいよ終息し、ユーラシア東部に新しい時代が訪れることを告げるモニュメントとなった。

しかしながら、大興城建築当時の五八三年は、まだ、隋は、華北を統一しているだけの状況であり、今や、弱小政権とはいえ、長江流域には南朝が残存していた。中国再統一は、突蕨が東西に分裂して北方の脅威が薄らぎ、隋が南方戦線に力を注ぐことのできる589年まで待たねばならなかった。

当時の中国は、長い分裂を脱して再統一に向かうきざしが見えていたが、なお情勢は混沌としていたことも確かである。隋は、西北中国の地方軍事政権のなごりをとどめ、中国再統一を機に、全国的政権への脱皮を試みたが、結局、わずか三五年間しか政権はつづかなかった。

七世紀初、隋末の内乱を勝ちぬいた唐(618-907)も、権力基盤は脆弱であり、当時、ユーラシア東部で最強の軍事勢力であった突蕨や、中国の古典文化を直接継承する、江南の圧倒的な文化力と、対面しなければならなかった。